चर्चा हिन्दू और हिन्दुत्व की हो रही है। एक ऐसे पहचान से जोड़ने और जुड़ने की हो रही है जिनसे जुड़े रहकर भी अनुसूचित जाति समुदाय का कभी भला नहीं हुआ। यही हाल आदिवासियों का है। अंग्रेजों ने इन समूहों को वर्ग के रूप में चिन्हित नहीं किया होता तो क्या कभी इस वर्ग से जुड़े लोग इंसान भी समझे जाते? यह चिंता भी है और सवाल भी, उन लोगों से जो आज दावा कर रहे हैं कि 40 हजार साल से हिन्दुओं का डीएनए एक है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का यह स्पष्ट मानना था कि कि बगैर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। यह तभी संभव है जब वंचित तबक़े को विकास के लिए बने सामान्य तरीक़ों का फायदा तो मिले ही, विशेष तौर पर भी वंचित तबक़े को फायदा पहुँचाने के लिए रास्ते निकाले जाएँ। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता।

देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। स्थिति में गुणात्मक सुधार तो छोड़िए, सामान्य सुधार भी बमुश्किल नज़र आता है।

गांधी-आंबेडकर पूना पैक्ट ने एससी-एसटी वर्ग का भारतीय राजनीति में समावेशन तो किया लेकिन आज तक इसे भारतीय राजनीति दिल से स्वीकार नहीं कर पायी है। भारतीय राजनीतिक दलों में प्रतीकात्मक उपस्थिति ज़रूर है लेकिन निर्णय लेने वाली कमेटियों में इन्हें अहमियत नहीं दी जाती। जब सत्ताधारी बीजेपी 2019 के आम चुनाव में आधे से ज़्यादा एससी-एसटी सांसदों के टिकट काट देती है तब भी यह सवाल राजनीतिक विमर्श में नहीं आ पाता। 138 सांसद होकर भी संसद की समितियों में एससी-एसटी की भागीदारी बहुत कम रहती है।

कहने को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण लागू है लेकिन भाई-भतीजावाद, लालफीताशाही और दुर्भावना का जंजाल ऐसा है कि एससी-एसटी के लोगों को आरक्षण के लाभ से दूर रखने की हरसंभव कोशिश दिखती है। नियुक्तियाँ रोक कर विशेष अभियान चलाकर आरक्षित वर्ग का हक हड़प लिया जाता है। नौकरी मिलती है तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलता। कभी हिन्दू और हिन्दुत्व वंचित वर्ग के साथ होते अन्याय पर मुखर नज़र नहीं आता। इसकी वजह साफ़ है कि ये नारे वंचित तबक़े को नुक़सान पहुँचाने के लिए ही लगाए जाते हैं।

आखिर एससी-एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हिन्दू-हिन्दुत्व की बहस से क्या हासिल होना है?

एससी-एसटी वर्ग 1925 में आरएसएस के जन्म से पहले भी हिन्दू था। वह तब भी अछूत था और आज भी इसी बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार न किया जाए। उन्हें भी घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जाने की इजाज़त मिले। पिछड़ा वर्ग के लोग पहले की तरह हिन्दुत्व की मनुवादी व्यवस्था में अपनी-अपनी जगहों पर बने हुए हैं। वहीं देश के अल्पसंख्यक वर्ग को यह चिंता सता रही है कि उनकी पहचान को हिन्दू-हिन्दुत्व की बहस में गुम करने की साज़िश रची जा रही है।

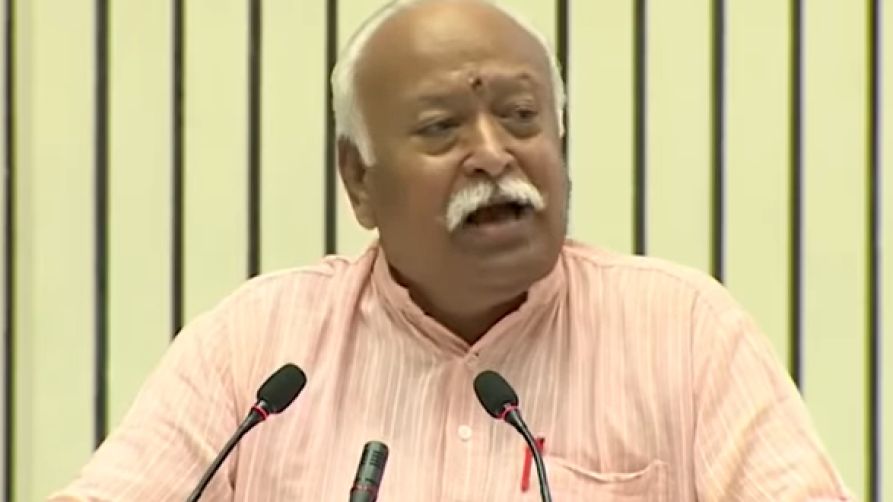

जब मोहन भागवत यह कहते हैं कि देश के हिन्दू-मुसलमान सबका डीएनए एक है तो उनका मक़सद समावेशी दिखता ज़रूर है लेकिन सही मायने में यह वर्चस्ववादी सोच है। हिन्दुओं के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश है। किसी तरह इस देश के अल्पसंख्यक यह मान लें कि उनके पूर्वज भी हिन्दू ही थे। अगर न मानें तो? तो, इसका मतलब साफ़ है कि वे बाहर से आए हैं और इस देश की मिट्टी से नहीं हैं। इस तरह पूरी सोच समावेशी होने के बजाए अलगाववादी हो जाती है।

जिस हिन्दू और हिन्दुत्व का हिस्सा बहुजन समाज नहीं बन पाया और आज भी वह सामाजिक स्तर पर अपने लिए उचित जगह की तलाश कर रहा है तो मुसलमानों को यह भरोसा कैसे हो कि वे हिन्दू और हिन्दुत्व की छत्रछाया में महफूज रह सकेंगे।

आंबेडकर जिस सामाजिक लोकतंत्र की कल्पना कर रहे थे वह आज भी कल्पना है। हिन्दुत्व के पैरोकारों को किसी क़िस्म के लोकतंत्र से लेना-देना नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की राह में यही सबसे बड़े बाधक बनकर उभरे हैं।

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता हर वर्ग में वंचित तबक़े की उपेक्षा है। नेतृत्वकारी भूमिका का तो सवाल ही नहीं उठता। इस उपेक्षा के ख़िलाफ़ कभी हिन्दू और हिन्दुत्व के पैरोकार नहीं बोलते। उनकी चुप्पी को उनकी विद्वता के रूप में पेश किया जाता है। आज सबसे ज़्यादा कैदी दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं। एनसीआरबी के आँकड़े बताते हैं कि अन्याय और उत्पीड़न की घटनाएँ भी सबसे ज़्यादा इन्हीं वर्ग के ख़िलाफ़ हो रही हैं। प्रशासन और पुलिस का व्यवहार बहुजन वर्ग के प्रति बहुत बुरा है। पत्रकारिता भी बहुजन के बजाए संपन्न वर्ग की जी-हुजुरी में लगी हुई है।

देश की आधी आबादी के पास सिर्फ़ 2 प्रतिशत संपत्ति है और ये लोग बहुजन समाज के वंचित लोग हैं। अमीरी और ग़रीबी के बीच की यह खाई आर्थिक लोकतंत्र की नहीं आर्थिक तानाशाही की कहानी कह रहे हैं। आर्थिक लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक विकास के अवसर के लिए लोगों को तरसना नहीं पड़ता। इस दिशा में कभी सोच आगे बढ़ी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक नेतृत्व में बहुजन समाज की कमजोर और प्रभावहीन उपस्थिति।

जिस संख्या में बहुजन समाज के सांसद हैं उसका जोर वहाँ दिखता नहीं है।

वास्तव में ये नेतृत्व देने वाले नेता नहीं, चाटुकारों की जमात बन चुकी है जो पिछलग्गू नेता बनकर रह गये हैं। इन्हें अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व का मौक़ा तो मिला है लेकिन ये वास्तव में प्रतिनिधित्व का मतलब नहीं जानते। नतीजा यह है कि ये नेतृत्व के नाम पर बहुजन समाज के लिए बोझ बन चुके हैं। यही वजह है कि हिन्दू और हिन्दुत्व की बहस करा रहे लोग इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। जब चाहे तब टिकट काट लेते हैं और किसी नये चेहरे को ले आते हैं जिनके पास अपनी कोई जुबान नहीं होती। हिन्दू-हिन्दुत्व के विमर्श से दलित, वंचित और अल्पसंख्यकों का भला नहीं होने वाला है। यह ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने और ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

अपनी राय बतायें