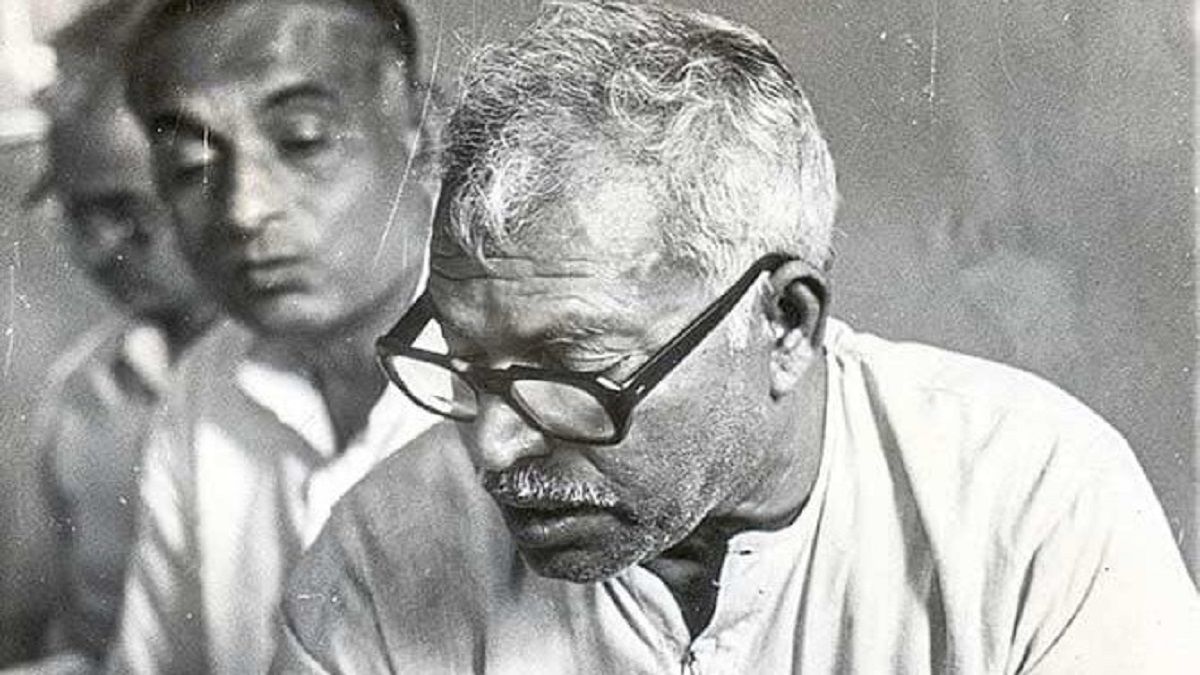

कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते ही एक तो जननायक की छवि उभरती है और दूसरी ओर पिछड़ों को 4 प्रतिशत और अति पिछड़ों को 8 प्रतिशत आरक्षण देने का फार्मूला उभरता है। लेकिन आज राजनीति और ज्ञान की जो परंपरा बन गई है उसमें उनके जननायक वाले चरित्र को भुला दिया जाता है और जहां भी देखो वहीं उनके आरक्षण फार्मूले की चर्चा होती है। अक्सर यही कहा जाता है कि देखो नीतीश कुमार उसी फार्मूले पर राज कर रहे हैं। संख्या बल, धनबल और बाहुबल के आधार पर चलने वाली उपभोक्तावादी और भ्रष्ट राजनीति के इस दौर में उनका मूल्यांकन इससे कुछ अधिक होगा इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती।

आज जब न्यायप्रिय, लोकतांत्रिक और सद्भावपूर्ण भारत का सपना पीछे छूट गया हो और 2047 तक विकसित राष्ट्र, विश्वगुरु और हिंदू राष्ट्र का स्वप्न दिखाया जा रहा हो तब कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक और सामाजिक क्रांति के आह्वान को कौन सुनेगा।

अगर कर्पूरी ठाकुर का सही मूल्यांकन करना हो तो उनके जीवन के अंतिम चरण के आइने में पूरी राजनीति को देखना होगा। उनके जीवन और राजनीतिक संघर्ष का मूल्यांकन करना हो तो उसे तीन हिस्सों में बाँटा जा सकता है। एक हिस्सा है 1924 से 1967 का जब नाई जैसी सेवा वाली शूद्र जाति में पैदा हुआ एक व्यक्ति एक ओर अपनी गरीबी और अशिक्षा और सामाजिक अन्याय से संघर्ष करता है तो दूसरी ओर आचार्य नरेंद्र देव की प्रेरणा से यह कहते हुए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ता है कि इस देश की आबादी इतनी है कि अगर हम लोग जोर से फूंक दें तो अंग्रेज उड़ जाएंगे। दूसरा चरण है 1967 से 1980 का, जब वे डॉ. राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह जैसे नेताओं की प्रेरणा से पिछड़ा वर्ग को जगाते हुए उसका नेतृत्व संभालते हैं। तीसरा चरण है 1980 से 1988 के बीच का जब उनकी प्रेरणा से उभरा पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व उन्हें ही हाशिए पर ठेल देता है और उनके ही चेले उन्हें कर्पूरी ठाकुर की बजाय कपटी ठाकुर कहने लगते हैं। लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जैसे नेता जो उनकी उंगली पकड़ कर बड़े हुए थे उन्हीं को ठेंगा दिखाने लगते हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी उनका साथ छोड़ देते हैं। कर्पूरी बार बार दल बदलते हैं और नया दल भी बनाते हैं।

यहां एक काल्पनिक सवाल उठता है कि अगर 1988 के बाद भी कर्पूरी ठाकुर जीवित होते और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा लागू की गई मंडल आयोग की रपट के बाद उभरी राजनीति के दौर में सक्रिय होते तो क्या वे फिर से अपनी प्रासंगिकता ग्रहण कर पाते? इतिहास में काल्पनिक सवालों का कोई मतलब नहीं होता लेकिन वे पूछे जाने बंद नहीं होते। लोग भावी राजनीति को उसी आधार पर खड़ा करते हैं। निश्चित तौर पर कर्पूरी ठाकुर का जब निधन हुआ तो वे महज 64 साल की आयु पूरी कर पाए थे। राजनीति में इतनी आयु बहुत कम होती है। हालांकि उनके प्रेरणा पुरुष डॉ. लोहिया महज 57 साल की उम्र में चले गए तो, डॉ. भीमराव आंबेडकर 66 साल का ही जीवन पा सके।

वास्तव में कर्पूरी ठाकुर की दशा वही हुई जो दशा महात्मा गांधी की अपने जीवन के अंतिम चरण में हुई, जयप्रकाश नारायण की हुई और कर्पूरी के गुरु आचार्य नरेंद्र देव की हुई।

दरअसल, कर्पूरी ठाकुर के बाद जो पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व उभरा उसने सामाजिक न्याय के महान दर्शन को संख्यावाद, धनवाद और बाहुबलवाद में बदल दिया। कर्पूरी जो स्वाधीनता संग्राम की राजनीति से निकले थे जिन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नैतिक और बौद्धिक नेताओं के साथ काम किया था, वे उसे हक्का बक्का होकर देखते रहे। वे इसका मुकाबला करने के लिए नए सूत्रों का प्रतिपादन करते रहे लेकिन उनकी बात नक्कारखाने में तूती की आवाज बन गई। एक तरह से समाजवादी राजनीति और पिछड़ावाद की राजनीति बंदरों के हाथ में उस्तरे की तरह जा चुकी थी।

कर्पूरी ठाकुर जब दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब बेलछी हत्याकांड हुआ। वे उस कांड से हतप्रभ थे। उनका कहना था, ”मैंने खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए बिहार के श्रेष्ठ अफसरों को लगाया। इसके अलावा मैं कर क्या सकता था।” कर्पूरी के ही दौर में बिहार में नक्सलवाद उभर रहा था। वह भोजपुर से बाहर निकल कर दूसरे इलाकों में फैल रहा था। इसी माहौल में उन्होंने दलितों को आत्मरक्षा के लिए हथियार देने की बात कही थी।

सामाजिक न्याय के आंदोलन को जातिवादी होते देख कर कर्पूरी ठाकुर व्यथित थे। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ समाजवादी फार्मूले से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए जीवन के आखिरी दिनों में वे उसमें आंबेडकरवाद और मार्क्सवाद को भी मिला रहे थे। या यूं कहे कि वे वही काम कर रहे थे जो डॉ. राम मनोहर लोहिया 1956 में डॉ. भीमराव आंबेडकर के साथ मोर्चा बनाने के लिए कर रहे थे। तभी 1983 में उन्होंने प्रादेशिक कैवर्त सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था, “आज हमें सांस्कृतिक क्रांति चाहिए, आर्थिक क्रांति चाहिए और सामाजिक क्रांति चाहिए।”

यह वही बात थी जिसका आह्वान डॉ. लोहिया सप्तक्रांति के रूप में कर चुके थे, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रूप में कर गए थे और महात्मा गांधी जिस काम के लिए कांग्रेस को भंग कर लोकसेवक संघ बनाने की बात लिख गए थे। यह वही बात है जिसके लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक समता के बिना राजनीतिक समता बेकार है और अगर वह नहीं आई तो एक दिन वह विषमता राजनीतिक समता को खा जाएगी। आज भारतीय लोकतंत्र की बदहाली उसका प्रमाण है।

कर्पूरी जी आंबेडकर और फुले को भी अपनी विचारधारा में समेट रहे थे इसका उदाहरण इस बात से दिया जा सकता है कि ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में 26 महीने तक जेल में रहने वाले आज़ादी के इस योद्धा ने यह कहना शुरू कर दिया था, “बहुतों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने भी लड़ी। लेकिन अंग्रेज सरकार न होती तो सभी को हिंदुस्तान में शिक्षा का अधिकार न मिलता। राजपूत युद्ध लड़ते न कि शिक्षा पाते, वैश्य व्यापार करते, शूद्र तो बिल्कुल शिक्षा न पाते। उनके लिए पढ़ना पाप था। ऐसा था अपना देश, इसलिए सामाजिक क्रांति चाहिए। आर्थिक और सामाजिक क्रांति के लिए एक संगठन चाहिए, चेतना चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूं कि मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ पाना है तो उठो।”

कर्पूरी जी की इन बातों से पूरी तरह सहमत न होते हुए भी उनकी सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।

आज जब बिहार ने जाति आधारित जनगणना की है तो उससे निकली चेतना से क्रांति की मशाल जलानी चाहिए। वही मशाल फासीवाद के बढ़ते अंधेरे से मुक़ाबला कर सकती है। लेकिन उसके लिए कर्पूरी जैसा नैतिक व्यक्तित्व भी चाहिए। उसे हम कहाँ से लाएंगे?

अक्सर लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि जयप्रकाश के आंदोलन से निकले नेता पतित थे। मंडल आयोग या पिछड़ा वर्ग आंदोलन से निकले नेता भ्रष्ट और अनैतिक थे और इसीलिए उत्तर भारत में उन आंदोलनों का क्रांतिकारी असर नहीं हुआ। ऐसी आलोचनाओं के लिए कर्पूरी ठाकुर का जीवन और संघर्ष करारा जवाब है। उत्तर भारत के राजनीतिक महाकाश में कर्पूरी का चरित्र एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने वाला है। उनका नैतिक स्तर कांशीराम, करुणानिधि, देवराज अर्स जैसे पिछड़ा वर्ग के नेताओं के सामने ही नहीं, तमाम सवर्ण नेताओं के समक्ष भी बहुत बड़ा था।

वे घर में राशन का इंतज़ाम किए बिना अपनी राजनीतिक यात्रा पर निकल जाते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बेटे से कहते थे कि इस पद का कोई घमंड न करना और न ही इसका फायदा उठाने की कोशिश करना। बेटे रामनाथ को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, “तुम इससे प्रभावित नहीं होना। कोई लोभ लालच देगा तो उसमें मत आना। इससे बदनामी होगी।” उन्होंने जीते जी अपने बेटे को राजनीति में नहीं बढ़ाया। आज भले उनके बेटे सांसद हैं लेकिन यह काम कर्पूरी के समय में नहीं हुआ।

उनके पिता आजीवन नाई का काम करते रहे। एक बार जब सवर्णों के अनुसार वे उनकी सेवा करने में असमर्थ थे तो सवर्णों ने उन पर हमला किया। पुलिस प्रशासन उनकी रक्षा के लिए गया और सवर्णों को गिरफ्तार किया। उन्होंने यह कहते हुए सभी अभियुक्तों को छुड़वा दिया कि प्रदेश में हजारों दलितों पिछड़ों पर हमले होते हैं। उनकी रक्षा पहले करो तब मुख्यमंत्री के पिता की रक्षा करना। यह गांधी और आंबेडकर की नैतिकता थी जो कर्पूरी में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिंदा थी।

कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी निजी कार्यक्रमों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया। रांची में एक शादी में जाना था तो टैक्सी से गए। एक बार वे एक कार्यक्रम में फटा हुआ कुर्ता पहन कर गए तो चंद्रशेखर ने उनके लिए कुर्ता खरीदने हेतु वहीं चंदा करके धन दिया।

यह सब सुनकर यकीन नहीं होता। लेकिन यह सब हुआ है, यह भी सच है। बिहार की धरती पर ऐसा राजनेता है इतिहास इसकी तस्दीक करता है। आजकल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों पर बैठे लोगों ने निजी, दलगत और सार्वजनिक दायित्वों का अंतर मिटा दिया है। वे सूटबूट की सरकार चलाते हैं और हजारों रुपए किलो के मशरूम का सूप पीते हैं। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग का ऐसा फार्मूला बनाया है जिसके आगे कर्पूरी फार्मूला फेल है। कर्पूरी के पास अपना घर नहीं था। अपनी गाड़ी नहीं थी। डॉ. लोहिया के पदचिह्नों पर चलने का ऐसा उदाहरण कहां मिलेगा।

वास्तव में कर्पूरी का फार्मूला आरक्षण का फार्मूला नहीं है। वह नैतिक राजनीति और सामाजिक क्रांति का फार्मूला है। वह अन्याय के विरुद्ध जालिमों से लोहा लेना का फार्मूला है। वह सोए वतन को जगाने के लिए खुद को मिटाने वाले दीवानों का फार्मूला है। वह सोए वतन को जगाने वालों का फार्मूला है।

तभी तो जाबिर हुसैन ने उन पर लिखी कविता में कहा है—

वह आदमी जो भीड़ से घिरा है/

बहुतों की नजर में सिरफिरा है/

क्या तुमने नहीं देखे उसकी हथेली पर कीलों के निशान/

कीर्तिमान/

क्या तुमने नहीं पढ़ी उसकी पेशानी पर लिखी दास्तान/

वो आदमी जो भीड़ से घिरा है/

दरअसल परमात्मा नहीं भीड़ की आत्मा है।

भीड़ की इस आत्मा ने अपनी चादर जस की धर कर दुनिया से विदा ली थी। आज भीड़ की आत्मा मर चुकी है या मरणासन्न है। कर्पूरी की दास्तान सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई राजनेता कभी उत्तर भारत में हुआ होगा। है कोई जो आरक्षण तक सीमित कर्पूरी फार्मूले को नैतिक और व्यापक राजनीतिक आयाम दे सके और फासीवादी राष्ट्रवाद के व्यामोह से मुक्त होकर उस सिरफिरे की आत्मा को जगाए और अवरुद्ध सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक क्रांति को उसके मुकाम तक पहुँचाए?

अपनी राय बतायें