पिछले काफ़ी दिनों से जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा फिर से पढ़ रहा था। पेज नंबर 265 पर आ कर अटक गया। यहां नेहरू गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं और गांधी की व्याख्या करते-करते समझाते हैं कि दरअसल गांधी की नज़र में लोकतंत्र क्या है। नेहरू लिखते हैं, “गांधी जी की नज़र में लोकतंत्र एक पराभौतिकीय व्यवस्था है। सामान्य अर्थ में इसका बहुमत, संख्या बल और प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना नहीं है। यह सेवा और त्याग पर आधारित है और नैतिक दबाव का इस्तेमाल करती है।”

जाहिर है गांधी के लोकतंत्र को देखने का नज़रिया पश्चिम की अवधारणा से अलग था। वे लोकतंत्र को सिर्फ़ मैकेनिकल या वैधानिक अंदाज से नहीं देखते थे। उनके हिसाब से लोकतंत्र सिर्फ़ चुनाव लड़ने और जीतने का नाम नहीं था। वे सिर्फ़ बहुमत हासिल करने को ही अपनी नैतिक विजय नहीं मानते थे। उनके लिए लोकतंत्र नैतिक सवाल था।

नेहरू ने गांधी जी की अवधारणा को कोट किया है। गांधी लिखते हैं, “हमें ये मानना चाहिये कि कांग्रेस का लोकतांत्रिक स्वरूप इसलिए नहीं है कि उसके पास ज़्यादा डेलीगेट्स हैं या फिर उसके सालाना जलसों में अधिक लोग आते हैं। कांग्रेस इसलिए लोकतांत्रिक है कि वह लोगों की खूब सेवा करती है।”

साफ़ है गांधी को लोकतंत्र की पश्चिम की अवधारणा से निराशा थी। वे भारत में नये तरह के लोकतंत्र को उभरते हुए देखना चाहते थे। वह लोकतंत्र जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। जिसके केंद्र में समाज का सबसे वंचित और पिछड़ा वर्ग हो और उसका उद्धार हो।

गांधी की उम्मीदें

गांधी जानते थे कि ऐसा थोपने से नहीं होगा। समाज और देश जब सेवा और त्याग के मूल्यों को आत्मसात करेगा तो सही मायनों में लोकतंत्र स्थापित होगा। उन्हें भारत से बहुत उम्मीद थी। उन्हें शायद ये एहसास था कि भारत एक आध्यात्मिक समाज है जो आँखें बंद कर सत्ता और पदार्थ की दौड़ में शामिल नहीं है।

पर क्या आज़ादी के चौहत्तर साल के बाद भारतीय लोकतंत्र गांधी की कसौटी पर खरा उतरा है? क्या भारत लोकतंत्र के उस विज्ञान को विकसित कर पाया है जिसकी कामना गांधी ने की थी?

इसमें कोई दो राय नहीं कि जब देश आज़ाद हुआ था और तमाम दबाव और प्रतिरोध के बावजूद भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया था तो इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई थी। पश्चिम का एक तबका ऐसा भी था जो बड़े इत्मिनान से ये माने बैठा था कि भारत में जिस कदर विविधता है, वैसे में भारत में लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं बच पायेगा।

कुछ तो भारत के विखंडित होने का सपना भी पाले बैठे थे। पर भारत में आज भी लोकतंत्र है और शायद ऐसे लोगों को भारी निराशा ही हुई होगी। लेकिन हमें चिंता पश्चिम की नहीं है।

लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश

आज़ादी की वर्षगांठ के मौक़े पर तकलीफ इस बात की है कि देश गांधी के सपनों से बहुत पीछे रह गया है। लोकतंत्र नैतिक मूल्य न रह कर, येन-केन प्रकारेण सत्ता पाने का एक औज़ार हो गया है। नैतिकता की बात करना अब मज़ाक का विषय बन गया है। और ऐसे लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं जिनके लिए लोकतंत्र सत्ता क़ब्ज़ाने का रास्ता भर है। एक बार शीर्ष पर पहुंचने के बाद लोकतंत्र को ख़त्म करना उनकी पहली प्राथमिकता बन जाती है।

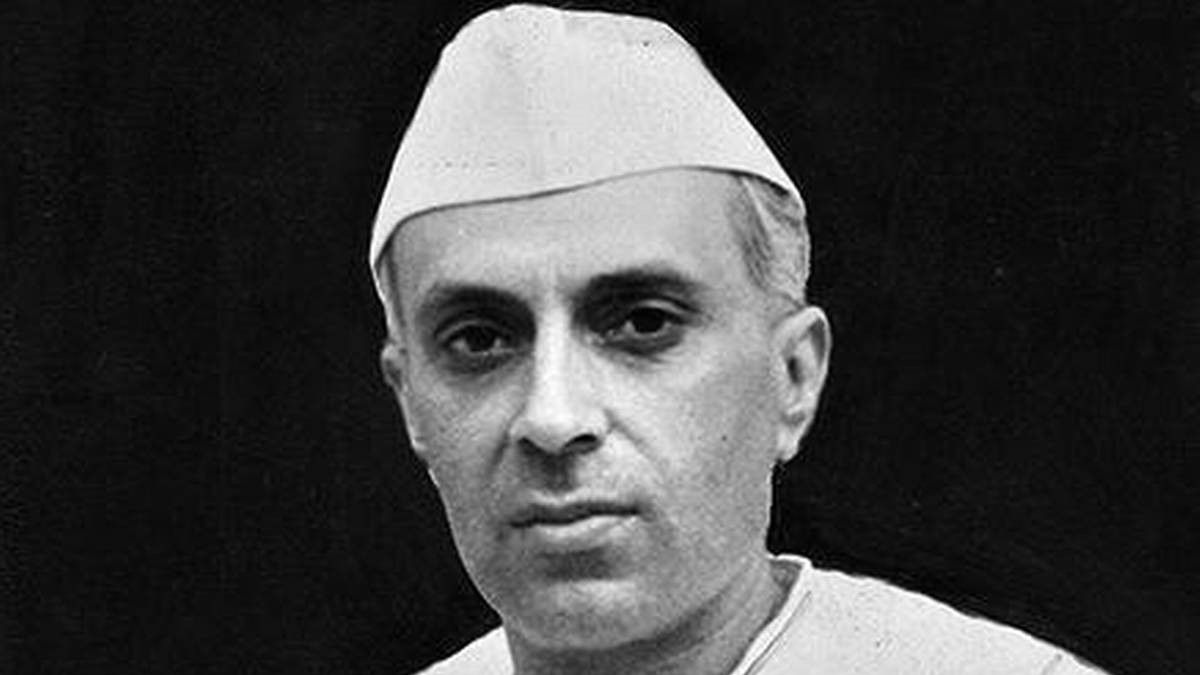

नेहरू की अहम भूमिका

नेहरू के जमाने में लोकतंत्र जीवंत था। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि अगर आज भी भारत में लोकतंत्र है तो इसमें उनकी बड़ी भूमिका है। जो नींव उन्होंने डाली, उस वजह से कई बार की कोशिशों के बाद भी लोकतंत्र को अब तक ख़त्म नहीं किया जा सका है। लेकिन वह आगे ख़त्म नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है।

इंदिरा का शासन

इंदिरा गांधी अपने पिता जैसी नहीं थीं। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के सारे उपाय किये थे। उनके समय में कैबिनेट सिस्टम ख़त्म हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अपहरण किया गया, संस्थाओं ने घुटने टेक दिये थे और अंत में जब जनता ने विरोध किया तो आपातकाल घोषित कर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया।

प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। जनता ने सबक़ ज़रूर सिखाया। लेकिन तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को घुन लग चुका था। और उसके बाद वह धीरे-धीरे कमजोर होती चली गयी।

आज देश में जो हालात हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र सुरक्षित बचेगा या अधिनायकवाद में तब्दील हो जायेगा? गांधी के लोकतंत्र में बहुमत और संख्याबल का कोई ख़ास अर्थ नहीं था। उसे नैतिक सत्ता का पर्याय बनना था। पर आज उसका ठीक उल्टा है।

मुसलमानों पर ज़ुल्म

गांधी प्रेम और करुणा की बात करते थे। आज चारों तरफ़ नफ़रत का बोलबाला है। सत्ता की शह पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी मॉब लिंचिंग की खबर आती है तो कभी लव जिहाद के नाम पर उन पर अत्याचार किया जाता है। और जब वे नागरिकता क़ानून का गांधीवादी तरह से विरोध करते हैं तो उनपर क़हर ढहाया जाता है।

केंद्र सरकार की चुप्पी

मुसलमानों को आतंकवादी और देशद्रोही करार दिया जाता है। बाबर और औरंगज़ेब की औलाद कह कर उनका सार्वजनिक तौर पर अपमान किया जाता है। उन्हें देश का दुश्मन बताया जाता है। टीवी चैनलों पर मुसलिम तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वाली बहसें की जाती हैं। रैलियां करके मुसलमानों को मारने की बातें होती हैं। ताज़ा वाक़या दिल्ली के जंतर-मंतर का है, जहां खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात की गयी। इस सब पर केंद्र की सरकार मूक बनी रहती है।

ये बहुसंख्यक-वाद देश की नसों में ज़हर की खेती कर रहा है। इससे नफ़रत की ऐसी फसल उग रही है जो एक दिन देश के लोकतंत्र को निगल लेगी।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

आज कुछ लोगों को ये बात अतिश्योक्ति लग सकती है लेकिन जिन लोगों ने पिछले दिनों दिल्ली दंगों में पुलिस और प्रशासन की भूमिका देखी है, उन्हें हमारी बातों पर अविश्वास नहीं होगा।

पुलिस ने पहले दंगा होने दिया और बाद में चुन-चन कर सिर्फ़ एक तबके के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज किये और जो वकील इस तबके की मदद कर रहे थे, उनके ठिकानों पर छापे मारे गये। अदालतें कह-कह कर थक गयीं कि जांच एकतरफ़ा है पर पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन हिंदू लड़के और लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया जिन्होंने दंगा पीड़ितों का साथ दिया या जो शाहीन बाग आंदोलन में शामिल थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। ज़मानत दी पर तब तक वे नौ महीने जेल में रह चुकी थीं। हाथरस में दलित लड़की से बलात्कार की रिपोर्टिंग करने जा रहे सिद्दीक़ कप्पन पिछले एक साल से जेल में हैं।

इंदौर में कॉमेडियन और उसके साथी को इसलिए जेल में डाल दिया गया कि पुलिस को आशंका थी कि उनके कार्यक्रमों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें रिहा करने में हीला-हवाली की गई।

‘टुकड़े टुकड़े गैंग’ का टैग

बहुसंख्यक-वाद के साथ-साथ एक दूसरी हिंसक प्रवृत्ति को जानबूझकर हवा दी गयी है। हिंदू तबके में जो पढ़े-लिखे लोग हैं या जो उनकी विचारधारा को नहीं मानते उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनकी छवि ख़राब की जा रही है, उनको ‘टुकड़े टुकड़े गैंग’ कह कर देशद्रोही साबित किया जा रहा है। ‘लेफ़्ट-लिबरल’ का टैग चिपका कर उनकी छवि को बर्बाद किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ‘खान मार्केट गैंग’ कह रहे हैं।

देश में होने वाले हर लोकतांत्रिक आंदोलन को आंतकवाद से जोड़ दिया जा रहा है। दिशा रवि जैसे युवाओं को देशद्रोह के आरोप में जेल में ठूंसा जा रहा है। किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहा जा रहा है तो शाहीन बाग के आंदोलन को मुसलिम आतंकवाद बता दिया गया।

अन्ना आंदोलन की पीठ पर सवार हो कर जो सरकार बनी है उसे आंदोलनों से इस कदर चिढ़ है कि वह अंधाधुंध राजद्रोह क़ानून का इस्तेमाल कर विरोधियों को जेल में भर रही है।

ऐसा लगता है कि मौजूदा व्यवस्था को पढ़े-लिखे लोगों से चिढ़ है। यह व्यवस्था हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय का मज़ाक उड़ाती है। जेएनयू और जामिया जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को देशद्रोहियों का अड्डा बता, उनको नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश करती है।

अभिव्यक्ति पर अघोषित पाबंदी

शिक्षण संस्थानों में विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर अघोषित पाबंदी है। सरकारी विचारधारा से इतर किसी भी तरह के विमर्श की इजाज़त नहीं है। इसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के साथ है। और ये सब कुछ हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है। जिसकी दुहाई देते समय हिंदू परंपरा में लोकतांत्रिक मूल्यों की बढ़ाई की जाती है।

ये बौद्धिकता विरोधी माहौल देश को बुद्धि और विवेक से दूर ले जायेगा और जिस देश में शास्त्रार्थ को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, वहां डंडे और मवालियों के ज़ोर पर बौद्धिक सवालों को हल किया जायेगा। ऐसे में परिणाम की कल्पना आसानी से की जा सकती है।

हर हाल में जब सत्ता हासिल करना एक अनिवार्य मूल्य बन जाता है तब ऐसे हालात होते हैं। हर हाल में चुनाव जीतना है और उसके लिए सारे मूल्यों को नाले में बहा देना है, ये सोच देश को गांधी के रास्ते से बहुत दूर ले आयी है। आज गांधी ज़िंदा होते तो वे निश्चित तौर पर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देते।

उबर पाएगा देश?

अफ़सोस ये नहीं है कि गांधी नहीं हैं, अफ़सोस इस बात का है कि उनके नैतिक मूल्यों ने भी समर्पण कर दिया है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के इस मौक़े पर ये नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र सुरक्षित है और उसका जश्न मनाना चाहिये। इंदिरा गांधी के झटके से तो देश उबर गया था। इस झटके से उबर पायेगा, ये विश्वास थोड़ा कम है।

अपनी राय बतायें