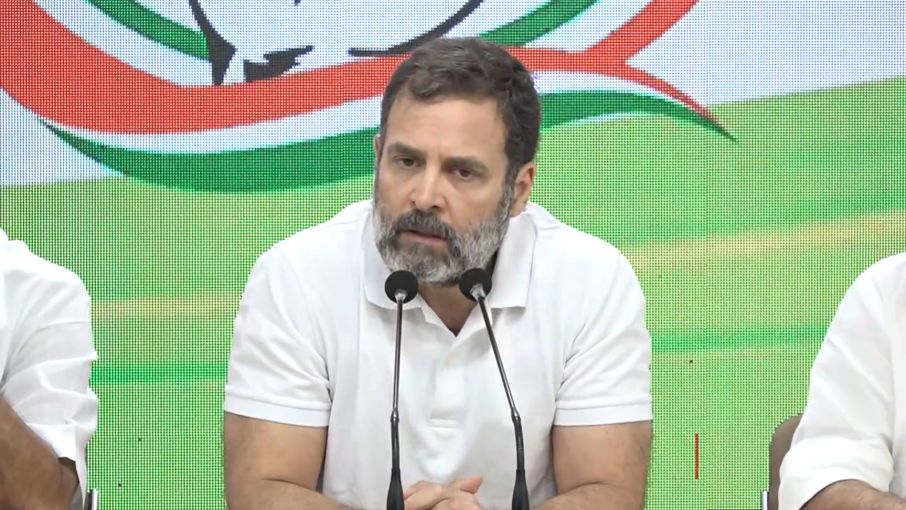

जातिवार जनगणना और आरक्षण को लेकर कांग्रेस, ख़ास तौर पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी के रवैये में देखी जा रही तेज़ी में राजनीतिक दाँव-पेच खोजने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ग़ौर से देखें तो सामाजिक न्याय की अवधारणा कांग्रेस की अब तक की यात्रा का अनिवार्य तत्व रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गयी आज़ादी की लड़ाई ने सिर्फ़ राजनीतिक आज़ादी का द्वार नहीं खोला था, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ग़ैरबराबरी ख़त्म करने की दिशा में एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसकी मिसाल भारतीय इतिहास के किसी दौर में नहीं मिलती।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में देश को चेताया था कि “26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से भरे एक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानता से भरा होगा। राजनीति में हम ‘एक मनुष्य- एक वोट’ और ‘एक वोट-एक मूल्य’ के सिद्धांत पर चल रहे होंगे लेकिन अपने सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे के चलते जीवन में ‘एक मनुष्य-एक मूल्य’ के सिद्धांत का अनुसरण हम नहीं कर पायेंगे। इस हक़ीक़त को अगर हम ज़्यादा समय तक नकारते रहें तो हमारा लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा।”

यानी ‘एक मनुष्य-एक मूल्य’ का सवाल लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे राजनीतिक ताक़त रूप से अपने कमज़ोर दौर यानी आज महसूस नहीं किया है बल्कि इस संबंध में उसने तभी गंभीरतापूर्वक विचार करना शुरू कर दिया था जब भारतीय राजनीति के आकाश पर हर तरफ़ उसका ही रंग नज़र आता था। 1911 में कांग्रेस के आगरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेसजनों से जातिप्रथा और पर्दाप्रथा को ख़त्म करने का आह्वान किया था। चूँकि समता का प्रश्न स्वतंत्रता की लड़ाई में गुँथा हुआ था, इसलिए आज़ादी के साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी।

पिछड़े वर्गों के लिए पहले काका कालेलकर और फिर बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन भी कांग्रेस ने ही किया था। नौकरियों में मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने का श्रेय भले ही कांग्रेस को नहीं मिल पाया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल पहले ‘मंडल आयोग’ की सिफ़ारिशें लागू करके कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की थी। यही नहीं, ज़मींदारी उन्मूलन से लेकर भूमि सुधार तक के कांग्रेस के कार्यक्रमों का सबसे बड़ा लाभ पिछड़े वर्गों का ही मिला था। पिछड़े वर्गों में शामिल जातियों की बड़ी संख्या खेती पर आश्रित थी।

यूपीए शासन के दौरान ही 2011 में जनगणना के साथ सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ था जिसके निष्कर्ष को सार्वजनिक करने से मोदी सरकार पता नहीं क्यों हिचक रही है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार इस संबंध में माँग उठा चुके हैं। पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है, फिर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस सर्वेक्षण के नतीजे सामने आने से अन्य पिछड़ा वर्गों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत का पता चल सकता है। किसी भी कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए लक्षित समुदायों से जुड़े आँकड़ों का होना बेहद ज़रूरी है। आज समूचा विपक्ष अगर जातिवार जनगणना की माँग कर रहा है तो उसकी वजह यही है। 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पायी थी। निकट भविष्य में इसे किया जाना है। जातिवार जनगणना से पिछड़े वर्गों में शुमार श्रमशील समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चल सकेगा।

राहुल गाँधी ने ‘जितनी आबादी-उतना हक़’ का नारा देते हुए 50 फ़ीसदी आरक्षण का कैप हटाने की जो माँग की है, वह वंचित वर्गों की बढ़ी आबादी को देखते हुए शासन-प्रशासन में उनके यथोचित प्रतिनिधित्व के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आरक्षण ‘ग़रीबी उन्मूलन’ का कार्यक्रम नहीं है। यह समाज के विभिन्न वर्गों को शासन-प्रशासन में हिस्सेदारी देने का उपाय है। इससे ख़ासतौर पर उन समुदायों में आत्मविश्वास बढ़ता है जिनकी भागीदारी शासन के संचालन में या तो नहीं है या फिर आबादी के लिहाज़ से बेहद कम है। जातिवार जनगणना हमारे सामने स्पष्ट करेगी कि देश के संसाधनों पर किनका और किस पैमाने पर क़ब्ज़ा है और किन-किन समुदायों को वंचित रह जाना पड़ा है। ‘ग़रीबी उन्मूलन’ के लिए आर्थिक नीतियों को बेहतर करना होगा ताकि रोज़गार के अवसरों का सृजन हो सके। अपने पूँजीपति मित्रों पर मेहरबानी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी इस मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं जिसे लेकर भी राहुल गाँधी शुरू से आगाह करते आये हैं।

कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि जातिवार जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। यह आशंका कुछ ऐसी ही है कि शरीर की जाँच कराने से बीमारी बढ़ जाएगी, जबकि यह बीमारी ख़त्म करने की दिशा में उठाया गया पहला क़दम है। जाति आधारित ग़ैरबराबरी ख़त्म होने और शासन-प्रशासन में सबकी हिस्सेदारी होने से जाति से मिला ‘गौरव’ या ‘अपमानबोध’ बेमानी होगा तो जाति का महत्व भी क्षीण होने लगेगा। वंचित तबक़ों के वर्गांतरण से अंतर्जातीय विवाहों को भी गति मिलेगी जो रक्त की शुद्धता पर आधारित जाति-व्यवस्था के लिए बड़ी चोट है। संविधान में जाति और धर्म की बाधा तोड़कर विवाह करने की अनुमति है। यह वैधानिक उपाय समतामूलक समाज बनाने के संकल्प से बँधे हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता देता है। यह संयोग नहीं है कि जाति-प्रथा के नाश के लिहाज़ से डॉ.आंबेडकर और महात्मा गाँधी, दोनों ही अंतर्जातीय विवाहों के प्रबल समर्थक थे।

अपनी राय बतायें