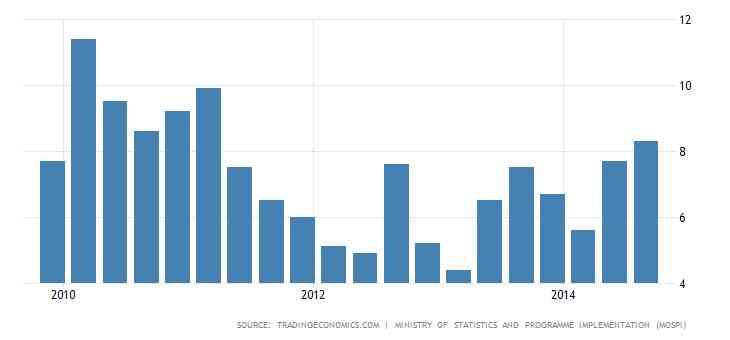

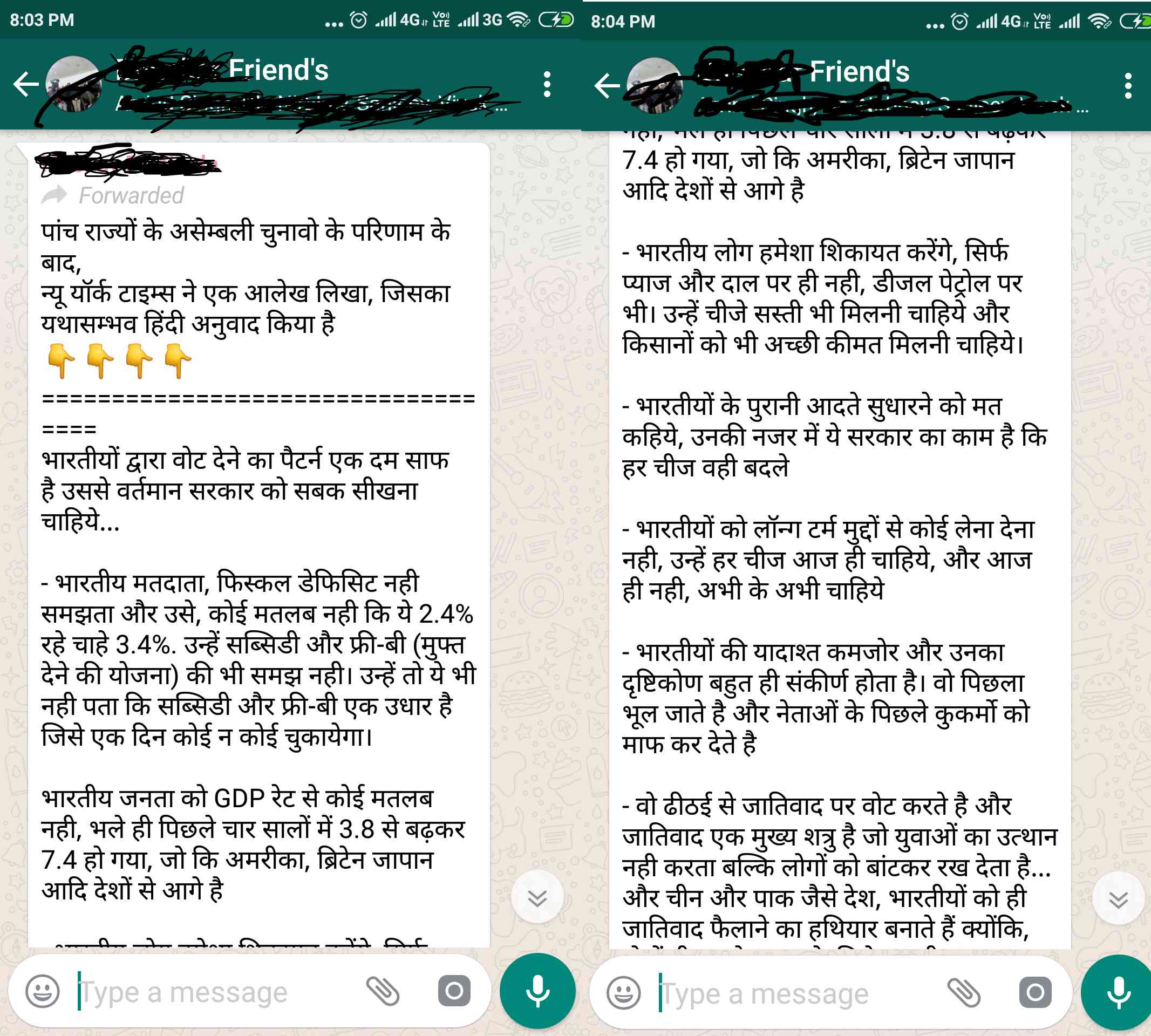

भारत की जीडीपी दर कितनी है? यह आपको पता हो न हो, पर वॉट्सऐप-फ़ेसबुक पर इससे जुड़ा एक मेसेज शायद आपको मिला हो। यह न्यूयॉर्क टाइम्स के आलेख के नाम से है। मैसेज क्या, यह पूरा लेख है। क़रीब पाँच सौ शब्दों का। इसमें कई दावे किए गए हैं। एक तो यह है कि चार साल पहले यानी मनमोहन सरकार में जीडीपी वृद्धि दर 3.8 फ़ीसदी थी जो अब यानी मोदी सरकार में यह बढ़कर 7.4 हो गई है। तो क्या सच में मोदी ने भारत की आर्थिक विकास दर को दोगुना तेज़ कर दिया? आइए, पड़ताल करते हैं।

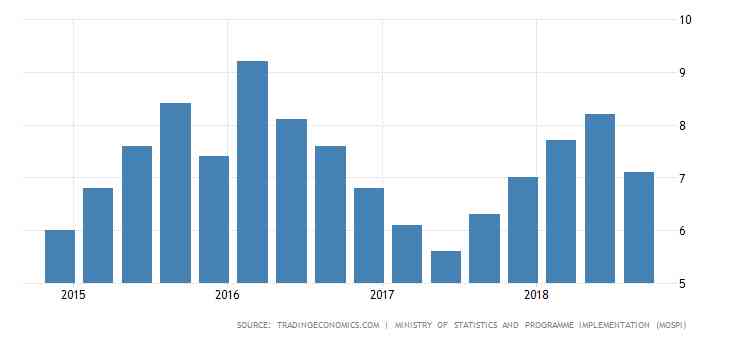

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (एमओएसपीआई) और ट्रेडिंग ईकनॉमिक्स के अनुसार, इस साल जुलाई-सितंबर के दौरान जीडीपी दर 7.1% रही है। यानी पाँच राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद जीडीपी दर 7.1 है, न की 7.4 फ़ीसदी।

हालाँकि इससे पहले इसी साल अप्रैल-जून के दौरान यह 8.2% जनवरी-मार्च में 7.7% थी। यह 2017 में अक्टूबर-दिसंबर में 7%, जुलाई-सितंबर में 6.3 और अप्रैल-जून के दौरान 5.6 फ़ीसदी रही थी।

क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा लेख लिखा?

वॉट्सऐप जो मैसेज आया है उसमें लिखा है कि ‘पाँच राज्यों के असेम्बली चुनावों के परिणाम के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आलेख लिखा, जिसका यथासम्भव हिंदी अनुवाद किया है।’ लेकिन यह कितना सच है? सामान्य रूप से होता यह है कि किसी आलेख को शेयर करते समय उस ख़बर का लिंक भी साथ में दिया जाता है जो कि इस मैसेज के साथ नहीं है। वॉट्सऐप पर शेयर किए गए इस आलेख पर न तो प्रकाशित होने की तारीख़ है और न ही आलेख लिखने वाले का नाम। जबकि होता यह है कि कोई भी आलेख किसी लेखक के नाम के बिना नहीं पब्लिश होता है। इस आलेख में देखा जा सकता है कि लेखक के नाम की जगह सिर्फ़ ‘-By New York Times author’ लिखा है।

तथ्य या आंकड़ों का स्रोत क्यों नहीं

वॉट्सऐप पर मैसेज के रूप में शेयर किए गए किसी भी तथ्य या आंकड़े का स्रोत नहीं बताया गया है। इसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनमें से कुछ को इतना जनरलाइज़्ड कर पेश किया गया है कि लोग एक नज़र में पूरे लेख को सही मान लें। उदाहरण के लिए मैसेज की एक लाइन को पढ़ें- ‘भारतीयों की पुरानी आदतें सुधारने को मत कहिए, उनकी नज़र में यह सरकार का काम है कि हर चीज वही बदले।’ शेयर किए जा रहे मैसेज में ऐसे ही तथ्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ़ की गई है।

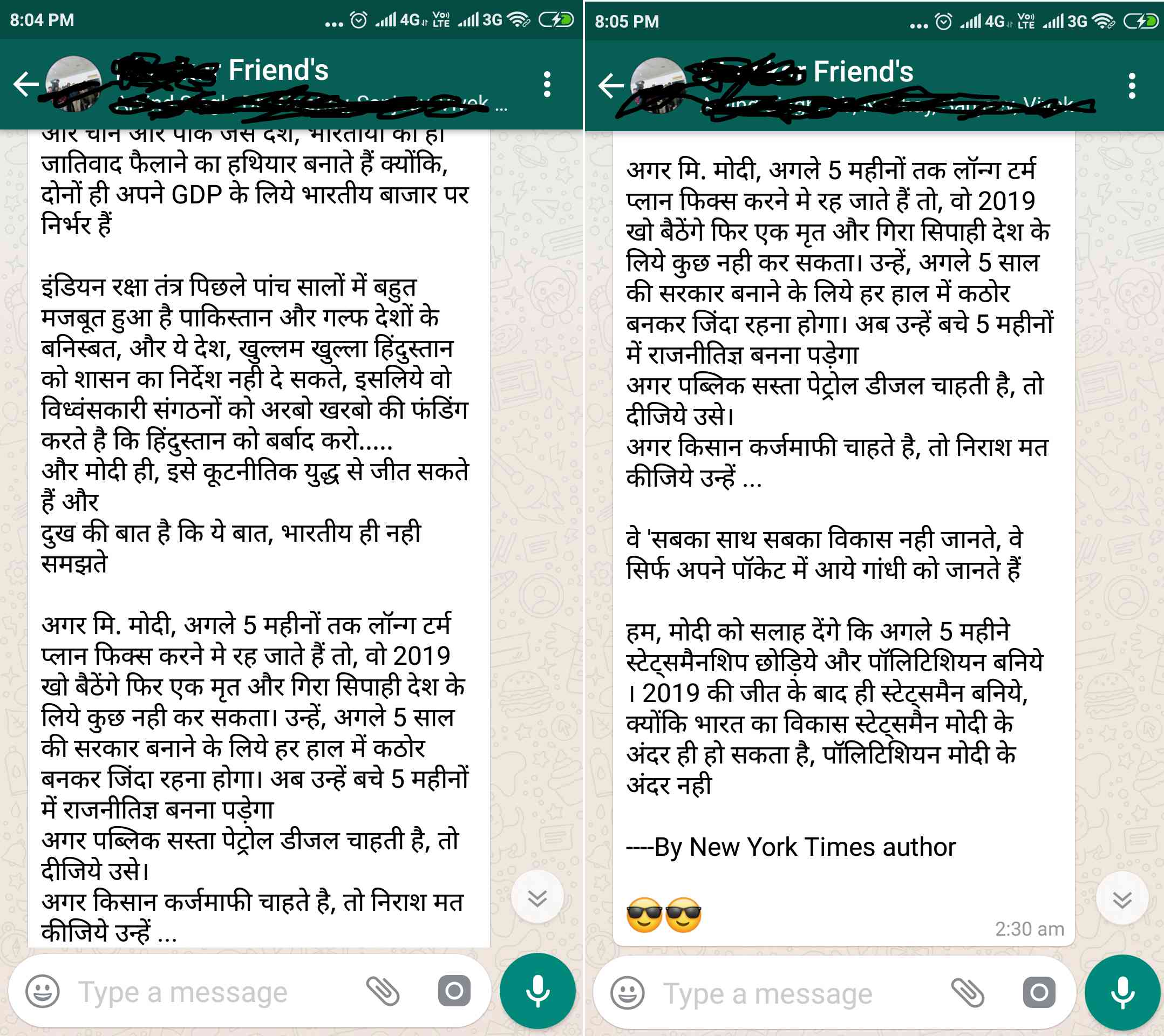

यह मैसेज फ़ेक है

वॉट्सऐप पर शेयर किए जा रहे मैसेज जैसा कोई लेख न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर नहीं है। गूगल सर्च में भी ऐसा कोई पोस्ट नहीं दिखता। मैसेज में दर्ज़ आँकड़े ग़लत हैं। न तो आलेख के लिए कोई लिंक है और न ही किसी स्रोत का ज़िक्र। यानी किसी भी माध्यम से इस ख़बर की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह मैसेज फ़ेक है।

मैसेज न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से क्यों?

न्यूयॉर्क टाइम्स एक दैनिक समाचार पत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर न्यूयार्क से प्रकाशित होता है। यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मीडिया संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 168 साल पहले 1851 में हुई थी। अख़बार की क़रीब 13 लाख कॉपियाँ हर रोज़ छपती हैं और इसकी वेबसाइट पर दुनिया भर में ख़बरें पढ़ी जाती हैं।

अपनी राय बतायें