आज़ादी के 75 साल बाद भारत विकास और खोये हुए अवसरों का मिश्रित पुलिंदा है। आजादी के बाद देश ने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन एक विकसित समाज बनने के लिए बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। महामारी ने भारत की कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 90% श्रमिकों ने लॉकडाउन के दौरान कहा कि उनके पास एक सप्ताह का आवश्यक सामान खरीदने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। इसके कारण लाखों-करोड़ों लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, शहरों से गांव की ओर, भोजन और जीवित रहने की उम्मीद में।

आम तौर पर, संगठित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ उत्पादक आवश्यक वस्तुओं ने महामारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए, अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अच्छा करता दिख रहा है, लेकिन आय की सीढ़ी के निचले स्तर पर कम से कम 60% लोगों की आय में गिरावट आई है (प्राइस सर्वेक्षण, 2022)। अर्थव्यवस्था के असंगठित और संगठित हिस्सों के बीच की खाई बढ़ रही है। इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि संक्षेप में नीचे प्रस्तुत की गई है।

अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास

1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत के सामाजिक-आर्थिक मानदंड दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के समान थे। गरीबी का स्तर, निरक्षरता, स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता सभी समान थे। तब से लेकर अब तक इन अन्य देशों ने भारत को सभी मापदंडों में पीछे छोड़ते हुए तेजी से प्रगति की है। इसलिए, भारत स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार, अर्थव्यवस्था के विविधीकरण और उद्योग के विकास के बावजूद अपेक्षाकृत पीछे रह गया है।

1950 में, कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 55% हिस्से के साथ प्रमुख क्षेत्र था जो अब घटकर लगभग 14% हो गया है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा तेजी से बढ़ा है और 1980 में यह कृषि के हिस्से को पार कर गया और अब यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 55% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 'पिन से अंतरिक्ष जहाजों तक' उत्पादन में विविधता आई है।

कृषि अधिकतम 4% प्रति वर्ष की प्रवृत्ति दर से बढ़ती है जबकि सेवा क्षेत्र 12% प्रति वर्ष की दर से भी बढ़ सकता है। इसलिए, अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि से सेवाओं में बदलाव आया है और इससे अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी आई है। 1950 और 1970 के बीच अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर लगभग 3.5% थी। 1980 और 1990 के दशक में आर्थिक संरचना में बदलाव के कारण यह बढ़कर 5.4% हो गयी। 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था की विकास दर में कोई तेजी नहीं आई।

2003 के बाद की अवधि में विकास दर फिर से बढ़ी और वैश्विक वित्तीय संकट के कारण 2008-09 में गिरावट आई। इसके बाद, वैश्विक घटनाओं और भारत में नीतिगत दुविधाओं के कारण विकास दर में बेतहाशा उतार-चढ़ाव आया है।

2012-13 में टेंपर टैंट्रम था जिसने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की विकास दर को कम कर दिया। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी ने विकास पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसके बाद संरचनात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण जीएसटी आया। इन नीतियों ने अर्थव्यवस्था को झटके दिए। फिर 2020 में महामारी आई। अर्थव्यवस्था की तिमाही वृद्धि दर 2017-18 की चौथी तिमाही में 8% से गिरकर 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.1% हो गई, जो महामारी की चपेट में आने से ठीक पहले की तिमाही थी।

रोजगार और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे

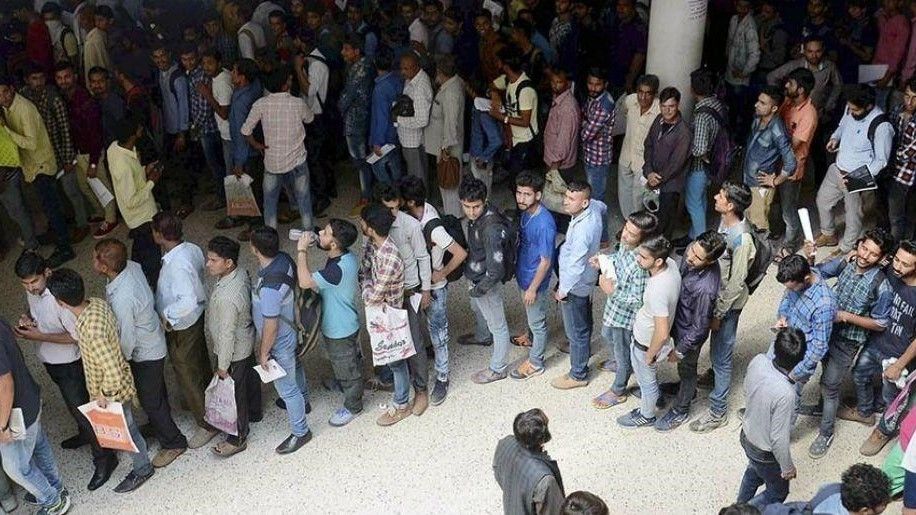

भारत के रोज़गार के आँकड़े संदिग्ध हैं। कारण यह है कि बेरोजगारी भत्ता के अभाव में काम गंवाने वाले लोगों को कुछ वैकल्पिक काम करना पड़ता है अन्यथा वे भूखे मर जायेंगे। वे रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सिर पर बोझ ढोते हैं या सड़क के किनारे कुछ बेचते हैं। इसे रोजगार के रूप में गिना जाता है, भले ही उनके पास केवल कुछ घंटों का काम होता है और वे पूरे रोजगार से वंचित होते हैं। इस प्रकार, बड़ी मात्रा में भारत में ना दिखने वाली बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार साफ़ दिखता है।

ताजा आँकड़े शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की ओर इशारा करते हैं। वे उपयुक्त काम की प्रतीक्षा करते हैं। परिणाम तह श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) समान अन्य देशों में 60-65% से अधिक है जबकि तुलना में भारत में 45% से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में शायद 20% लोग जो काम कर सकते थे, उन्होंने काम की तलाश बंद कर दी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि निचले स्तर की सैकड़ों नौकरियों के लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं। ये भी चिंता का विषय है कि काम की कमी और कम LFPR में महिलायें सबसे ज्यादा त्रस्त हैं।

अपर्याप्त रोजगार सृजन के ये पहलू अर्थव्यवस्था में स्वचालन और निवेश पैटर्न से जुड़े हैं। नई प्रौद्योगिकियां जो अब आधुनिक क्षेत्रों में उपयोग की जा रही हैं, वे श्रम को विस्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए, पहले सड़कों के निर्माण जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सैकड़ों लोगों को काम करते देखा जा सकता था, लेकिन अब बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है और कुछ ही श्रमिक काम करते दिखते हैं।

वेतन मजदूरी की कमी

मुनाफे को बढ़ावा देने के लिए, संगठित क्षेत्र स्थायी कर्मचारियों के बजाय ठेका श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हो रहा है। इसलिए, न केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, बल्कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक भी वेतन वाली मजदूरी नहीं पाते हैं। इस प्रकार, अधिकांश श्रमिकों के पास किसी भी संकट से निपटने के लिए बहुत कम बचत होती है। वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने में असमर्थ हैं और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का ख़र्च वहन नहीं कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और केवल शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाले छोटे-मोटे काम ही कर सकते हैं। उन्हें बेहतर वेतन वाली नौकरी नहीं मिल पाती है और वे जीवन भर ग़रीब ही रहेंगे।

2018 के दिल्ली सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण ने अधिकांश भारतीयों की कम क्रय शक्ति की ओर इशारा किया। इसमें पता चला कि दिल्ली में 90% परिवारों ने 25,000 रुपये प्रति माह से कम ख़र्च किया, और 98% ने 50,000 रुपये प्रति माह से कम खर्च किया। चूंकि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भारतीय औसत का 2.5 गुना है, इसलिए इस कारक से दिल्ली के आंकड़ों को कम करने से लगभग अखिल भारतीय आंकड़े प्राप्त होंगे। तो, 98 प्रतिशत परिवारों ने 20,000 रुपये प्रति माह से कम खर्च किया होगा, और 90 प्रतिशत ने 10,000 रुपये प्रति माह से कम खर्च किया होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2018 में 90 प्रतिशत परिवार गरीब थे, यदि बेहद गरीब नहीं थे (गरीबी रेखा से निहित)। महामारी के दौरान, इनमें से बहुतों की आय में कटौती हुयी और वे कंगाल हो गए और अपनी खपत को और कम करने के लिए मजबूर हो गए।

लुप्त होता असंगठित क्षेत्र

नीति निर्माता बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं। इसका उदाहरण है कि अचानक लागू हुए लॉकडाउन ने इस क्षेत्र को गहरे अस्तित्व के संकट में डाल दिया था।

आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र का अदृश्य होना समस्या की जड़ है। इस क्षेत्र पर डेटा समय-समय पर इकट्ठा किया जाता है, जिसे संदर्भ वर्ष कहा जाता है। बीच में, यह माना जाता है कि इस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र द्वारा प्रॉक्सी किया जा सकता है। इस संरचना को सही माना जा सकता है जब अर्थव्यवस्था को कोई झटका न लगे और इसके पैरामीटर अपरिवर्तित रहें।

लेकिन विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को बड़े झटके दिए जिससे असंगठित क्षेत्र में भारी गिरावट आई। संगठित क्षेत्र से इसके संबंध में भारी बदलाव हुआ। इस प्रकार, 2015 में घोषित राष्ट्रीय आय की गणना की नई पद्धति अवैध हो गई।

निहितार्थ यह है कि 2016 के बाद से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र की गिरावट को दर्ज नहीं किया गया है। इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात है कि संगठित क्षेत्र का विकास असंगठित क्षेत्र की कीमत पर हुआ है। क्योंकि बाज़ार में मांग असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। यह नीति निर्माताओं को दोषपूर्ण डेटा का उपयोग जारी रखने के लिए उपयुक्त था क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की एक सुनहरी तस्वीर पेश की जा सकती थी। इससे उन्हें यह ग़लतफ़हमी भी हो गयी कि असंगठित क्षेत्र के क्षय को रोकने के लिए उन्हें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है।

1947 में नीति प्रतिमान बदलाव

1947 में राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित नेतृत्व ने यह समझ लिया था कि गरीबी, अशिक्षा और अस्वस्थता की अपनी समस्याओं के लिए लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसे वे उन्हें स्वयं हल नहीं कर सकते। इसलिए, यह स्वीकार किया गया कि स्वतंत्र भारत में इन मुद्दों से सामूहिक रूप से निपटा जाएगा। इसलिए, सरकार को इन मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी दी गई।

साथ ही, बड़े पैमाने पर देश के कुलीन वर्ग का नेतृत्व पश्चिमी आधुनिकता के प्रति आकर्षित था और भारत को एक 'उन्नत देश' बनाने के लिए उसकी नकल करना चाहता था। उस समय उपलब्ध पश्चिमी विकास के दो रास्ते थे ‘मुक्त बाजार’ और सोवियत शैली की `केंद्रीय योजना’। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र को दी गई प्रमुख भूमिका के साथ दोनों के मिश्रण को अपनाया। इस रास्ते को रणनीतिक कारणों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के लिए भी चुना गया था, जिसकी आपूर्ति करने के लिये पश्चिमी राष्ट्र अनिच्छुक था। लेकिन, इस विकल्प ने भारतीय अभिजात वर्ग के लिए एक दुविधा भी पैदा कर दी। क्योंकि इसे रक्षा और प्रौद्योगिकी की ज़रूरत तक पहुंचने के लिए सोवियत संघ के साथ जुड़ना पड़ रहा था। जबकि उसकी चाहत तो पश्चिमी यूरोप की तरह बनना था।

दोनों चुने हुए रास्ते ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण पर आधारित थे। धारणा यह थी कि नीचे वालों के लिए रिसाव होगा। लोगों ने सभी की व्यापक भलाई में विश्वास करते हुए इस रणनीति को स्वीकार कर लिया। संसाधन जुटाए गए और बड़े बांधों और कारखानों (जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया) के निर्माण में निवेश किया गया लेकिन जिससे बहुत कम नौकरियाँ पैदा हुईं, विस्थापन काफी हुआ और रिसाव बहुत कम लोगों तक ही हो पाया। उदाहरण के लिए, शिक्षा का प्रसार हुआ लेकिन अधिकांशतः समृद्ध लोगों को लाभ हुआ।

क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण योजना में कमज़ोरी आई

स्वतंत्रता के समय बनी नीतियों पर आम सहमति जल्दी ही समाप्त हो गई। चुनाव के समय वोट पाने के वादे पूरे नहीं किए गए। उदाहरण के लिए, पीएम मोरारजी देसाई ने कहा कि 1977 में जनता दल के घोषणापत्र में किए गए वादे पार्टी के कार्यक्रम थे न कि सरकार के। राजनीतिक प्रक्रिया की इस तरह की जवाबदेही को कम करने से लोकतंत्र में विश्वास कम हुआ है और समाज में अलगाव बढ़ गया।

काली अर्थव्यवस्था और नीति की विफलता

यह चुनावों को कमजोर करता है और राजनीतिक दलों पर निहित स्वार्थों की पकड़ को मजबूत करता है। राजनीतिक दलों का समझौतावादी नेतृत्व विदेशी हितों और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा ब्लैकमेल करने के लिए खुला है। सत्ता में होने पर यह निहित स्वार्थों की मंशा पूरी करने को तैयार रहता है। इसलिए, काली अर्थव्यवस्था राजनीति को नियंत्रित करती है और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह जवाबदेही को कम करती है जिससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है।

काली अर्थव्यवस्था राजनीति को नियंत्रित करती है और इसे खुद को कायम रखने के लिए भ्रष्ट करती है। ईमानदार और आदर्शवादी जल्द ही भ्रष्ट हो जाते हैं जैसा कि 1970 के दशक के मध्य में भ्रष्टाचार विरोधी जेपी आंदोलन से उभरे नेतृत्व के साथ हुआ था।

1990 के दशक में सत्ता हासिल करने वाले उनमें से कई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। राज्य से चुनाव लड़ने के लिये वित्तीय सहायता जैसे प्रस्तावों से केवल भ्रष्ट राजनेताओं को अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा, लेकिन राजनीति को साफ करने में मदद नहीं मिलेगी।

काली अर्थव्यवस्था के चलते, विकास को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, कर के दायरे से बाहर होने वाली काली आय सरकार के लिए संसाधनों की उपलब्धता को कम करती है। यदि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के 60% से अधिक अनुमानित काली आय को कर के दायरे में लाया जा सकता है, तो कर/जीडीपी अनुपात 24% तक बढ़ सकता है। यह अनुपात अभी लगभग 17% है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम में से एक है। इसके अलावा, जैसे-जैसे प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ेगा, प्रतिगामी अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सकता है जिससे मुद्रस्फीति भी कम होगी।

संक्षेप में, काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने से भारत की विभिन्न विकासात्मक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, चाहे वह ट्रिकल-डाउन की कमी, गरीबी, असमानता, नीति विफलता, रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति आदि हो। काली अर्थव्यवस्था निर्णय लेने में देरी और समाज में विश्वास के टूटने का कारण बनता है।

काली अर्थव्यवस्था के बारे में विभिन्न भ्रांतियों के कारण, इसे रोकने के लिए उठाए गए कई कदम जैसे कि विमुद्रीकरण, प्रतिकूल रहे हैं। दर्जनों समितियों और आयोगों ने इस मुद्दे का विश्लेषण किया है और समस्या से निपटने के लिए सैकड़ों कदम सुझाए हैं। उनमें से कई को लागू किया गया है, जैसे, कर की दरों में कमी और अधिकांश नियंत्रणों को समाप्त करना, लेकिन काली अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता गया है क्योंकि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है।

1991 में नीति में बुनियादी बदलाव

1991 में, एक नए नीति प्रतिमान की शुरुआत हुई। अर्थात्, 'व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं, न कि समाज'। इस नीति के तहत, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम कर दिया गया और लोगों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाजार जाएंगे। इसे 'बाजारीकरण' की नीति कहा जा सकता है। इससे व्यक्तियों और समाज की सोच में एक दार्शनिक बदलाव आया।

बाजारीकरण ने 'हाशिए पर खड़े व्यक्ति को और हाशिए पर धकेल दिया', और असमानता और बेरोजगारी में वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों ने किसी भी कीमत पर विकास करने की सोच को बढ़ावा दिया है भले ही वो हाशिये पर खड़े वर्ग और पर्यावरण की कीमत पर ही क्यों ना हो।

यही वजह है कि भारतीय समाज की पूर्व-मौजूदा समस्याएं परिवर्तित रूप में और विकराल हो गई हैं।

ज्ञान सृजन में कमजोरी

जो ज़रूरी होना चाहिये वह भारत में क्यों नहीं होता है? कोई भी इस बात से असहमत नहीं है कि गरीबी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य को ख़त्म करने की ज़रूरत है। काली अर्थव्यवस्था और ट्रिकल डाउन की वजह से जो समस्याएँ हैं उनके अलावा, भारत अपनी समस्याओं से निपटने और समाज को गतिशील बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान पैदा करने में पिछड़ गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से प्रौद्योगिकी तेजी से बदली है। यह एक बदलती हुई सीमा है क्योंकि नई प्रौद्योगिकियां उभरती हैं जिससे निरंतर परिवर्तन होता है और नागरिक इससे निपटने में असमर्थ होते हैं। 1950 के दशक की उन्नत तकनीक आज मध्यवर्ती या निम्न तकनीक बन जाती है।

साक्षरता पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। आज एक अच्छी नौकरी पाने के लिए वर्तमान तकनीक का जानना आवश्यक है। कई नियमित नौकरियाँ जल्द ही गायब हो सकती हैं, जैसे, ड्राइवर की नौकरी स्वायत्त (स्व-ड्राइविंग) वाहनों के आने पर खत्म हो सकती हैं। अधिकांश बैंकिंग आज नेट-बैंकिंग और मशीनों, जैसे एटीएम, के माध्यम से संभव है। डिजिटल करेंसी से खुद बैंक खतरे में हैं।

ज्ञान सृजन में भारत की कमजोरी शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास को दी गई कम प्राथमिकता से जुड़ी है। सीखना काफी हद तक 'रट कर सीखने' पर आधारित है जो ज्ञान के अवशोषण और इसके आगे के विकास में बाधक है।

शिक्षा में नीतिगत पहल हुईं जैसे, 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई लेकिन उसके बावजूद शिक्षा में गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षा का माहौल ही ग़लत है। नौकरशाही मानसिकता वाले नौकरशाहों, राजनेताओं या शिक्षाविदों के हाथ में नीति है। इसलिए, नीतियाँ बिना गहराई में जाये यांत्रिक रूप से तैयार की जाती हैं। जैसे कि यह सोचा गया कि 'मानकीकरण के माध्यम से मानकों को प्राप्त किया जा सकता है'।

सीखने को कम प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि विचारों को विदेशों से उधार लेने को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए, शासक वर्ग उन संस्थानों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं और इसलिये उन्हें अपर्याप्त धन आवंटित किया जाता है। सबसे तेज़ दिमाग वाले ज्यादातर युवक विदेश जाते हैं और अगर वे लौट भी आते हैं, तो वे अपने साथ एक विदेशी ढांचा लेकर आते हैं, जो अक्सर भारत के अनुकूल नहीं है। इसलिए, एक समाज के रूप में, हमें विचारों को महत्व देना चाहिए, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और सामाजिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए।

निष्कर्ष

`किसी भी कीमत पर विकास’ की रणनीति ने श्रमिकों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसने विकास के आधार को संकुचित कर दिया है और समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अस्थिरता पैदा कर दी है। हाल की नीतिगत गलतियों - विमुद्रीकरण, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और अचानक तालाबंदी से स्थिति और बिगड़ गई है। यूक्रेन में मौजूदा युद्ध से एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ने की संभावना है जो चुनौतियों को बढ़ाएगी। भारत में ‘जो ज़रूरी चाहिये वह क्यों नहीं होता’ का जवाब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है। जब तक हम इस चुनौती को नहीं समझते और उसका समाधान नहीं निकालते, 75 पर भारत के लिए यह शुभ संकेत नहीं हैं।

यह पेपर काफी हद तक 'इंडियन इकोनॉमी since इंडिपेंडेंस: पर्सिस्टिंग कॉलोनियल डिसरप्शन', विजन बुक्स, 2013 और 'इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस: इम्पैक्ट ऑफ कोरोनावायरस एंड द रोड अहेड', पेंगुइन रैंडम हाउस, 2020 पर आधारित है।

(लेखक: अरुण कुमार, जेएनयू से अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

अपनी राय बतायें